一般歯科(虫歯治療)

ていねいな麻酔処理やさまざまな手法で痛みを緩和

お子様だけでなく大人の方でも「歯医者は苦手」という方は少なくありません。苦手な理由として多く挙げられるのは「痛みへの恐怖」ではないでしょうか。

お子様だけでなく大人の方でも「歯医者は苦手」という方は少なくありません。苦手な理由として多く挙げられるのは「痛みへの恐怖」ではないでしょうか。

痛覚の感覚(感度)というのは、とても個人差が大きいものです。ほんの少しの刺激でも「苦手な人は苦手」なので、当院では、患者様が恐怖心を感じないように常に心がけて、さまざまなスタイルで対応すると共に、細心の注意を払ったていねいな麻酔で、痛みを最小限に抑える工夫をしています。

まずはリラックスしていただくことから始めます

まず、スタッフが笑顔で迎えること。そして、院長もスタッフも患者様とたくさん話をします。たくさん会話をすること自体がリラックスにつながります。また、お子様だけでなくご年配の方にも「痛くなくなる『おまじない』をしますよ~!」とお声をかけることもあります。

「おまじない」というと、たいていの患者様が「クスッ」と笑ってくれるのですが、この「ひと笑い」が一番大事だと思っています。笑うということはリラックスしている証拠。リラックスすることで、心理的な効果だけでなく、体の力が抜けて筋肉の緊張が解け、実際に痛みも軽減されるのです。

さまざまな麻酔方法

表面麻酔

歯科治療では、痛みを抑えるために麻酔をかけますが「麻酔そのものが痛かった/苦手」という方もいらっしゃいます。そんな、麻酔の注射針を刺すときの「チクッ」とした痛みを抑えるために使用するのが表面麻酔です。

歯科治療では、痛みを抑えるために麻酔をかけますが「麻酔そのものが痛かった/苦手」という方もいらっしゃいます。そんな、麻酔の注射針を刺すときの「チクッ」とした痛みを抑えるために使用するのが表面麻酔です。

表面麻酔とは、皮膚や粘膜の知覚を麻痺させるために行う麻酔法のことです。歯ぐきの表面に塗り薬のように塗布することで、痛みを感じにくくなります。

また、歯ぐきの表側と裏側とで表面麻酔を使い分けています。歯ぐきの表側には、ジェル状の麻酔を塗りますが、歯ぐきの裏側にジェルを塗ると口腔内にたれて不快感を与えてしまうので、歯の裏側には、歯ぐきに貼り付けることができるテープ式の表面麻酔を使用しています。

なるべく削らない治療をモットーにしています

髪や爪と違って、歯は一度でも削ったり抜いたりすると、元にはもどりません。そして、どんなに高度な治療や高級な詰め物も「生まれ持った歯」には敵わないのです。ですから当院では「できるだけ削らない、抜かない」ということを方針として、虫歯治療を行っています。

髪や爪と違って、歯は一度でも削ったり抜いたりすると、元にはもどりません。そして、どんなに高度な治療や高級な詰め物も「生まれ持った歯」には敵わないのです。ですから当院では「できるだけ削らない、抜かない」ということを方針として、虫歯治療を行っています。

当院では、「Co段階の虫歯は削らず、それ以上進行しないように予防する」という方針で、“生まれ持った歯を大切にし、可能な限り残す”ことを重視しています。なぜなら、少し削って形を変えるだけでも歯が傷むので「歯を削ること」はそれ自体がリスクにもなると考えているからです。

ただし、どうしても歯を削らなければならない場合には、その必要性をご説明した上で、虫歯になっている部分を最小限の範囲で削ることで、「虫歯を残すことによるリスク」を排除します。この場合は「治療後のメンテナンス」が大切ですので、定期検診などにはしっかり通っていただきたいと思います。

虫歯の進行状態と治療方法

●Co(シーオー:初期う触)

●Co(シーオー:初期う触)

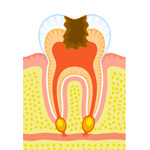

う蝕とは虫歯のことです。Co(初期う蝕)の段階では、歯の表面を覆うエナメル質が溶け始めて虫歯が始まっています。しかし、まだ穴があいたり、黒くなったりしていない段階なので、フッ素入りの歯磨き剤でしっかり歯みがきすれば、エナメル質が溶けた部分を再石灰化させることが可能です。

●C1(エナメル質う触)

●C1(エナメル質う触)

C1(エナメル質う触)は、虫歯菌によって歯の表面を覆っているエナメル質が溶かされ、小さな穴ができた状態です。しかし、象牙質までは達していないので、痛みはありません。治療は、虫歯部分を必要最小限削って、保険適用の範囲内の白い詰め物をすることで完了します。

●C2(象牙質う触)

●C2(象牙質う触)

C2(象牙質う触)は、エナメル質の下の象牙質まで虫歯に侵され始めている状態です。冷たいものや甘いものがしみることがあり、触ると痛みを感じるため、治療の際には麻酔が必要です。虫歯の範囲が小さければC1(エナメル質う触)同様の治療で済みますが、虫歯が歯の深部にまで広がっている場合には、麻酔をして虫歯になっている部分を削り、型取りをし、製作した詰め物を装着します。

●C3(神経まで達したう触)

●C3(神経まで達したう触)

C3(神経まで達したう触)は、虫歯菌がエナメル質と象牙質を溶かして神経まで到達した状態です。激しい痛みを感じる場合が多く、さらに進行して神経が壊死してしまうと、細菌が歯の根の周囲で炎症を起こして膿が出たり、歯ぐきが大きく腫れたりします。

C3レベルにまで悪化しているケースでは、根管治療(こんかんちりょう)が必要となります。歯の根の中で歯髄(神経と血管)がある部分を根管といい、歯髄を除去した後に、根管内の清掃や洗浄、消毒などを行い、根管内の痛みや炎症などを抑える治を根管治療といいます。麻酔をして、根管治療によって壊死した神経や膿を取り除き、歯の根(根管)の中をきれいにしてから被せ物をします。

●C4(残根状態)

●C4(残根状態)

C4(残根状態)は、歯のほとんどがなくなってしまい、根だけが残っている状態です。ここまで虫歯が進行すると抜歯するケースが多くなりますが、まだ治療可能な歯質が残っていたならば、C3(神経まで達したう触)のケースと同じように根管治療を行ってから被せ物をすることで抜歯を避けることができます。

おやつに含まれる砂糖の量

当院では、広範囲の虫歯や歯槽膿漏に悩む患者さんに、どのぐらい甘い物を食べているか問診をしています。

当院では、広範囲の虫歯や歯槽膿漏に悩む患者さんに、どのぐらい甘い物を食べているか問診をしています。

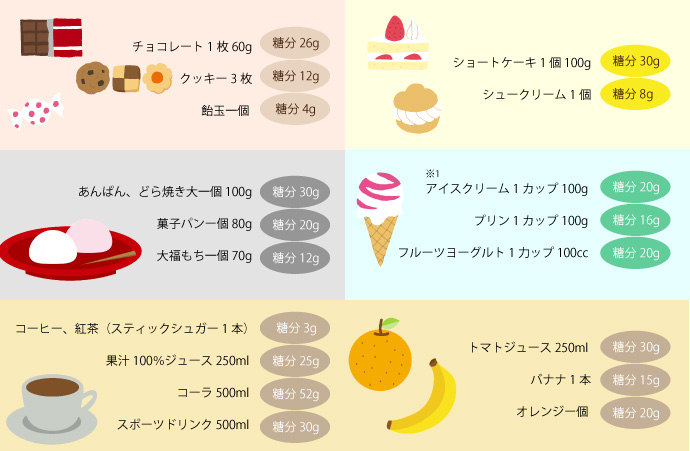

お菓子に含まれる砂糖の量の表をもとにして、患者さんの1日の平均的な量を算出します。

特に歯垢(プラーク)の多い患者さんほど、甘いものを食べているようです。

ブラッシングが十分でなく、砂糖を過剰に摂取している人の口の中では、常在菌である虫歯菌たちがネバネバした物質を出して歯の表面に付着をします。これが歯垢(プラーク)です。歯垢(プラーク)は食べ物のカスではなく虫歯菌の塊なのです。この虫歯菌たちが糖分を分解して酸を作り出します。この酸が歯を溶かして、虫歯を引き起こすのです。しかし厄介なことに歯垢(プラーク)は歯のようなつるつるした表面に対しても強い粘着性があるために、ウガイをしただけでは歯から取り除くことができません。特に歯垢(プラーク)が溜まりやすい奥歯や歯の間、歯茎と歯の境目などを意識して、歯ブラシや歯間ブラシでしっかり歯磨きをして、歯から歯垢(プラーク)を取り除くことが重要なのです。

このような砂糖を過剰に摂取していて歯垢(プラーク)の多い患者さんは、歯磨き指導してもあまりきれいに磨けていないことが多いですし、虫歯の再発防止を目指そうとするにも前途多難な状況なのです。

ところが、その患者さんの砂糖の1日の摂取量が平均的な量よりもどのぐらい多いかということを自覚して、甘いものを節制するようになると、 私たち歯科医師・歯科衛生士が驚くほど口の中はきれいになって、患者さんが自覚している症状も消失していきます。

患者さんがこの甘味制限を持続すれば、歯に歯垢(プラーク)が付きにくくなり、長期的に安定した予後が期待できるようになるのです。

WHOの勧告では1日の糖質の摂取量は25グラムです。

食事の事はさておいて、甘いものはいくら食べてもいいと言うようなスイーツグルメのテレビ番組は多いものです。

お菓子には、心が慰められますが、とりあえず1日のおやつの砂糖の量をl0g~20gに目標にしましよう。

あなたの1日のおやつの砂糖の量を、下の表から推測してみてくださいね。

※1 マックシェイク、スタバ、ハーゲンダッツなど欧米のものは糖分がかなり多いです。

(参考までにハーゲンダッツ1カップに糖分70g)

糖分は1g=4kcal、10g=40kcal、100g=400kcalです。

お菓子の中の糖分だけのカロリーです。

運動量に換算すると、30歳女性体重45キログラムの場合、30分のウォーキングで50kcal、30分のジョギングで200kcalです。

当院の臨床実感では、歯科治療に訪れる人で粘着性の歯垢(プラーク)がある人は、食事以外に1日50g以上の砂糖が含まれる食品を食べているのではないかと感じています。

虫歯の進行が速い人は週の単位で虫歯の穴が大きくなっていきます。

何万年も前の動物の歯の化石が、条件が良ければ原形を留めた立派な形で発掘されるのに、人間の歯は虫歯で急速に溶けてしまうのです。虫歯というのは、恐ろしい疾患だと思います。

虫歯は、砂糖の過剰摂取で引き起こされる疾患の中で、糖尿病とともに最も重大なものです。

砂糖を摂りすぎることの弊害には、ビタミンB群、力ルシウム不足からくる症状(うつ病、冷え性、骨粗しょう症)、老化、砂糖依存症等があります。

「わかっちやいるけどやめられない!」

その気持ちはとてもよくわかります。

しかし、心を鬼にして、WHOの勧告25gを目標として、節度ある食生活を守るべきです。

尚、キシリトール入りガムを積極的に噛む人がいますが、虫歯に対する作用については、商業的な側面が重視されており、注意が必要です。

間欠的間接覆髄IPC について

ティーンエイジャー(十代の若者)の歯はまだ完全に成熟していないので、虫歯の穴は小さく見えても深く大きく広がりやすく、中の神経にまで進んでいることがあります。

もし、虫歯が神経にまで広がっていると、中の神経の処置をしなければなりません。その後、歯の上から冠をかぶせる治療をします。治療のため何回も通院する必要があり、そのたびに費用もかかります。

寿命を80 歳前後と考えると、ティーンエイジャーは70 年近くこの歯を管理しなければなりません。 毎日激しく使う治療済みの歯は、床の間の壷のような飾り物ではありません。もしも治療済みの歯が70 年持つとしたら、極めて稀なケースと言えます。 QOLQOL(生活の質)を考慮すると、歯の寿命は100歳を目標に考えるべきです。生きている間は、食べ物を口の中でよく噛んで、おいしく食べましょう。

虫歯をきれいに除去したときに、神経が見えたらいつも判断に悩んでしまいます。 神経を温存するか、取り除く(抜髄)かどちらにするのか判断を迫られます。神経を温存する場合、露出した神経を薬剤で直接覆うことで神経を保護する直接覆髄法(ちょくせつふくずいほう)がありますが、直接覆髄はあまり予後がよくありません。

そこで、意図的に虫歯を少し残して、神経を温存する薬を塗り、とりあえず歯に詰め 物をして終了する間接覆髄法(かんせつふくずいほう)を行います。その後、定期的にレントゲンを撮影して、象牙質ができたか確認し、残してきた虫歯を取り除いて詰め物をします。使用する薬は抗生物質(3MIX)よりもハイボンド テンポラリーセメント ソフトの方が学会のお墨付きもあり、予後が良いようです。 この間接覆髄法は、ティーンエイジャーの治療法として成功率の高い方法です。

奥歯を救え!入れ歯にならないようにするためには。

1番短い「奥歯」の寿命

厚生労働省の調査によると、歯の平均寿命は約50~65年。

その中でも「奥歯の 寿命」が最も短く、前歯より10年以上も早く抜けてしまいます。

日本人の平均寿命(2013年)は男性が約80歳、女性が約86歳なので、1番短い大臼歯の場合、10歳で生えたとすると、体の寿命とは20年以上の差があることになります。

よくある!歯を失ってしまうパターン

小さな1本の虫歯から始まって、奥歯を失ったり、歯槽膿漏により奥歯を次第に 失っていく典型的なパターンを説明しましよう。

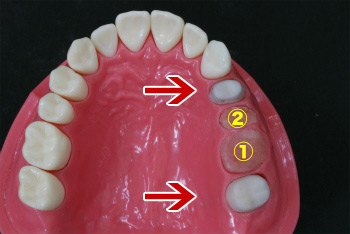

- 一見頑丈そうな大きな川の堤も小さな穴から決壊が始まり、広範囲の水害の原因となることがあります。人間は虫歯を持って生まれては来ません。歯を失うよくあるパターンは小さな虫歯が現れるところからはじまるものなのです。そして写真の①②③の順に歯を失っていくのです。

- 虫歯を引き起こす虫歯菌(ミュータンス菌)、甘いもの、歯ブラシの不足などによって、小さな虫歯はさらに大きくなっていき、歯科医院で治療を受け、歯に冠をかぶせるようになります。

- 冠自体は金属なので虫歯にはなりませんが、歯の根元の冠の縁からさらに虫歯が進むと、抜歯せざるを得なくなります。 (冠の縁は精密に作ったとしても、わずかな境目があるのです。小さな虫歯菌から見たら、その隙間は十分大きな活動スペースになります。)また歯槽膿漏などの歯周病も歯の根元の周囲から進行していきます。

- 歯を抜いた場所①でも食べ物を噛めるようにするためには、両側の歯を削り土台にして、橋をかけて義歯を装着しなければなりません。この場合、インプラントを勧められる場合があります。ただしインプラントが炎症を起こして、抜けてしまうと、顎の骨が凹んでしまい、取り返しのつかない問題が起きることがあります。

- ブリッジと呼ばれる3本組の義歯を入れます。この場所は、2本の土台の歯で3本分の働きをしなければなりません。この土台となる2 本の歯は負担が大きくなり、ウィークポイントになります。

もし2本の土台の歯の前方の歯②を失った場合、ブリッジは4本組の義歯に作り直しになります(黄色矢印)。 失った歯の前方のとなりの歯を削り、2本の土台の歯(赤矢印)で4本組の義歯(ブリッジ)を入れます。しかしこの土台の2本の歯は、さらに大きなウィークポイントになります。

ここから、出し入れ式の入れ歯のご説明になります。

- 上部★ マークの写真の左の写真で、もし1 番後ろの歯③を失うと、固定式の歯、ブリッジはできなくなります。

- 患者さんにとって初めての入れ歯は、慣れるのが大変です。奥の方にバネをかける歯がないので、不安定です。 患者さんの指の力で、入れ歯を装着したり、外したりしますが、噛む力の方が指よりも強いので、食べているときに浮き上がることがあります。 特に保険の義歯は、バネの部分がテコになって、歯を抜くような力が加わりやすいのが欠点です。

- 入れ歯のバネがかかる歯の寿命は短い傾向があります。そして歯の欠損はさらに拡大していきます。(ここでインプラントを入れて、入れ歯にしないように勧められる場合があります。歯磨きをしっかりできない人がインプラントを入れると、炎症を起こしてしまいます。高齢者になって、しっかり歯磨きができない状態が発生することまで考えて、治療方法を選択すべきです。)

- 奥歯3本(①②③)を失うと、矢印のように歯がある反対側にまで腕を伸ばして、バネをかける必要があります。しかし保険の入れ歯は違和感が大きいので、対処に苦心します。当院のテレスコープ義歯は、歯磨きしやすく、長持ちして、よく噛むことができます。お勧めします。

歯を次第に失っていくのをストップするにはどうしたらよいでしょうか?

奥歯が早く抜けてしまう「原因」

歯を失う「原因」のほとんどすべてが「虫歯」と「歯周病」です。

奥歯は歯ブラシが届きにくく、歯垢が残ってしまいがちです。

そのため、虫歯や歯周病になりやすく、どうしても寿命が短くなってしまうのです。

ご参考までに歯の平均寿命(短い順位)をご覧ください。

第1位 左下第二大臼歯 49.6歳

第2位 右下第二大臼歯 50.3歳

第3位 右上第二大臼歯 51.1歳

第4位 左上第二大臼歯 51.4歳

第5位 右下第一大臼歯 53.1歳

第6位 左下第一大臼歯 53.2歳

- 虫歯が1本もない人も、歯科衛生士と相談して、必要ならば歯間ブラシを奥歯に使いましょう。

- 虫歯がたくさんあるけれども、まだ歯を1本も失っていない人も、歯間ブラシが必要な場合が多いものです。また、しっかりした歯科治療を受けていない場合、歯の間のブラッシングに支障が出て、虫歯になりやすく、歯磨きはとても難しくなります。

歯を失ってブリッジになった場合、歯間ブラシは必ず必要になります。

ブリッジは噛み合わせ、適合、歯の清掃のしやすさなど、すべての条件をよく吟味しないと、予後に影響します。

保険の義歯では2年間しか保証してくれません。

歯間ブラシのほかに、当院ではタフトブラシをお勧めしています。

歯のないところに橋をかけたブリッジをきれいに歯磨きするのは、意外と難しいですよ。

- ブリッジの義歯を入れた方は、必ず定期的にメンテナンスに来院してください。歯科衛生士の指導を受けて、磨き残しがないようにしましょう。これはディスタルエンドタフトブラシです。

- この歯ブラシはオーラルセブンです。 奥歯の根元を全体的にきれいにできるオールマイティーな使いやすい歯ブラシです。

- 入れ歯のバネのかかる歯は大切なので、特によく歯磨きしましょう。オーラルセブンは使いやすいです。

- 1番奥の歯の向こう側を専門に磨く歯ブラシ、ディスタルエンドタフです。

- この歯ブラシはプラウトです。 少し小さめなので、歯の根元を狙って正確に歯磨きするときに使います。

歯を抜く際には、しっかりとご相談させていただきます

抜歯が必須のケースは、患者様に温存できない理由をきちんとご説明し、患者様の同意の上で抜歯を行います。歯を抜いたときと抜かなかったときのメリット・デメリットをきちんとお伝えいたしますので、納得できるまでご検討ください。

抜歯が必須のケースは、患者様に温存できない理由をきちんとご説明し、患者様の同意の上で抜歯を行います。歯を抜いたときと抜かなかったときのメリット・デメリットをきちんとお伝えいたしますので、納得できるまでご検討ください。

状態によっては「抜いた方が噛みやすくなるケース」もあります。しかし、大切な歯を可能な限り残すための努力は怠りませんので、治療についてのご要望があれば、お気軽にご相談ください。